たぬきによる被害と対策 野生動物との安全な共存方法を解説|東京・神奈川・埼玉の害虫駆除や鳥獣対策は808シティ

お役立ちコラム

たぬきによる被害と対策 野生動物との安全な共存方法を解説

最近、都会の住宅地でも見かけるようになった「たぬき」。

実はこの野生動物が引き起こす問題は、単なる物理的な被害にとどまりません。

たぬきの出没が増えている背景には、環境の変化や人間との接触の増加が深く関わっています。

この記事では、たぬきが生態系に与える影響や農作物への被害、さらには人々の生活にどんな危険をもたらすのか、そしてその対策方法について詳しく解説します。

たぬきとの安全な共存を目指すために、今できることを一緒に考えていきましょう。

目次

たぬきがもたらす生態系への影響

たぬきは日本の生態系において重要な役割を果たしていますが、その存在が地域によってはバランスを崩す要因にもなりかねません。

特に外来種として他の地域にもたらされることにより、在来種との競争が激化し、生態系の多様性に影響を与えることがあります。

また、人間活動に近づくことで新たな問題も生まれます。

人間との意外な接触の増加

たぬきと人間との接触が増加している背景には、都市部への拡大や人間活動による生息地の変化が影響しています。

農村部から都市近郊への移動は、住みやすい環境を求めているからでしょう。

これにより、人間の生活圏にたぬきが進入しやすく、庭先やゴミ置き場で見かけることが多くなっています。

こうした接触は、食物を探す際に人間を脅かすことがあり、とても危険な存在になってしまいます。

適切な管理が必要です。

野生化と都市化の関係

たぬきの野生化と都市化の関係は、近年の都市開発による自然環境の変容と密接に関係しています。

自然の生息地が減少する中、食物や生息スペースを求めて都市部に進出するたぬきも増えています。

この都市部への進出は新たな食物資源の確保を意味する反面、交通事故のリスクや都市生活によるストレスなどの問題も抱えています。

持続可能な都市環境の構築が今後の課題となるでしょう。

たぬき出没の背景と理由

たぬきの出没が増えている理由として、環境の変化による生息地の変動が挙げられます。

森林伐採や農地拡大による生息地の縮小は、たぬきが新しい住みかを探す原因となっています。

また、気候変動や食物資源の減少もたぬきの行動範囲を広げ、時には人間の生活圏に姿を現す要因となっています。

環境の変化による生息地の変動や食物資源の減少

たぬきの生息地は、近年の急激な環境変化によって変動しています。

森林の減少や都市開発によって従来の生息地が失われ、たぬきは新たな生息地を求めて移動を余儀なくされています。

また、気候変動により食物資源の供給が不安定になり、飢餓を避けるために住宅地へと侵入することがあります。

このような背景は、たぬきが通常の生活環境を保つことが難しくなっていることを示しています。

地域ごとの環境保全による生息地の保護が必要です。

たぬきによる被害とその具体例

たぬきによる被害は、特に農村地域で顕在化しています。

農作物への被害は大きく、農家にとって収益への影響を無視できない問題です。

さらに、住宅地における物的損害も深刻化しており、住民の生活に影響を与えることも少なくありません。

被害を抑えるための対策が求められています。

農作物への被害と対策

たぬきによる農作物の被害は、特に果物や野菜に及ぶことが多く、その経済的損失は大きな課題です。

たぬきは夜行性であるため、夜間の作物被害が蔓延しています。

被害対策としては、電気柵の設置や超音波装置の利用、あるいは香りや味で忌避する素材を使った対策が効果的でしょう。

住宅地での物的損害

たぬきの住宅地侵入は、ゴミの散乱やペットフードの盗み食いなど、日常生活に物理的な損害を引き起こします。

このような被害を防ぐためには、家庭から出るゴミを厳重に管理し、たぬきを引き寄せないようにすることが肝要です。

また、庭に出しているペットフードなど、たぬきが興味を持ちそうなものは屋内に移すべきです。

たぬきが侵入できないフェンスの設置をし、地域での協力体制も重要な対策となります。

安全にたぬきと共存するための対策

たぬきと安全に共存するためには、無闇にたぬきを排除するのではなく、共存を目指した地域づくりを進めることが求められています。

環境整備や地域の教育を通じて、たぬきとの付き合い方を見直すことが重要です。

たぬきを引き寄せない環境作り

たぬきを引き寄せないためには、管理が最も重要です。

家庭から出る食材ゴミやペットのエサをむき出しにせず、しっかりと蓋を閉めたコンテナで保管することが基本です。

また、庭には彼らの興味をひくような植物や食べ物を置かないように心がけましょう。

地域全体でゴミ収集や廃棄物管理の制度をしっかりと運用し、たぬきが寄り付かない環境を整えることが、持続的な共存への道となります。

808シティ株式会社 代表取締役社長

足立雅也

大手害虫駆除業者で様々な害虫駆除を体得し、その技術を競う全国大会で優勝実績を持つ。

現場で作業にとどまらず、関連する協会や学会の役員を務めるなど、業界活動にも意欲的で、数々の講義・講演を行っている。

関連記事

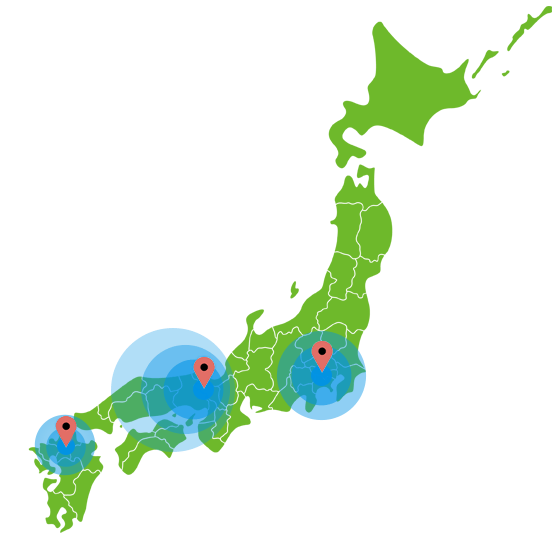

area対応エリア

東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から、

大阪を中心とした関西圏など、広域にわたって対応しております。

どの地域の方も、まずはご相談ください。

関東圏

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨

関西圏

広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、和歌山

九州圏

福岡、佐賀、大分、長崎

現地調査・無料見積のご依頼・ご相談

tel.03-6417-1153受付時間 9:00-18:00