アブラムシはどこからやってくる? 驚くべき侵入経路とは|東京・神奈川・埼玉の害虫駆除や鳥獣対策は808シティ

お役立ちコラム

アブラムシはどこからやってくる? 驚くべき侵入経路とは

庭やベランダの植物をよく観察すると、小さなアブラムシがびっしりついていた…なんて経験はありませんか?

「いつの間にこんなに増えたの?」と驚くこともあるでしょう。

実はアブラムシは、驚くほど巧妙な方法で私たちの植物に忍び寄っています。

本記事では、アブラムシの侵入経路と増殖の仕組みについて詳しく解説します!

目次

アブラムシの侵入経路は

アブラムシは世界中で見られる植物の害虫として知られており、多くの植物に深刻なダメージを与えます。

そのため、アブラムシの侵入経路を理解することは、効果的な管理と予防に不可欠です。

アブラムシの侵入ルートは多岐にわたり、自然環境や人為的な影響を受けて広がることが知られています。

アブラムシとは何か?

アブラムシは、小型の昆虫であり、主に植物の茎や葉を吸って生きています。

彼らは植物の新芽や若葉を好んで食べ、迅速に大群を形成します。

アブラムシは体が柔らかく、色は緑色、黒色、黄色など多様で、種によって異なります。

彼らはその体表をワックスで覆うことで、天敵からの攻撃や乾燥を防いでいます。

アブラムシは、直接植物から栄養を奪うだけでなく、ウイルスの媒介者としても有名です。

アブラムシの影響と被害

アブラムシが植物に与える影響は多岐にわたります。

彼らの吸汁行為は、植物の成長を阻害し、場合によっては枯死に至ることもあります。

さらに、アブラムシは植物にストレスを与え、光合成の効率を低下させることがあります。

さらに深刻な問題として、アブラムシは多くの植物ウイルスの媒介者となり、その結果、植物の健康を深刻に損なう可能性があります。

これにより、農業生産に莫大な経済的損失が発生することもあります。

侵入経路の種類とは

アブラムシの侵入経路は主に三つに分類されます。

一つは、自然環境における昆虫自身の移動です。

これには、虫自身が飛翔する能力や風を利用して移動する方法が含まれます。

二つ目は人間の活動による影響で、園芸や農業に伴う植物の移動による拡散があります。

これにより意図せずに遠隔地にも広がります。

三つ目は、輸入品や荷物に付着して移動するケースで、特に温暖な地域で問題になることが多いです。

アブラムシの驚くべき増殖力

アブラムシは増殖速度が非常に早く、短期間で爆発的に数を増やします。

彼らの増殖力は、彼らが生き残り、環境に適応するための強力な武器です。

短期間で数百万匹に増えることも珍しくなく、その繁殖力により、対策を講じるタイミングが遅れると、すぐに多くの植物に広がってしまいます。

驚異的な繁殖能力

アブラムシの繁殖能力は、無性生殖によるものが大きな特徴です。

雌のアブラムシは、オスが不要で単独で子供を産むことができ、この無性生殖により、一匹の雌から短時間で大量の子供を得ることが可能です。

また、一つの世代が数週間で成熟し次世代を生むため、条件が整えば非常に短期間で個体数が爆発的に増加します。

このような繁殖能力により、アブラムシの被害は迅速かつ広範囲に広がってしまうのです。

どのようにして侵入してくるのか

アブラムシは様々な経路を通じて新たな環境に侵入します。

その中でも自然界の移動手段と人為的な拡散経路は特に重要です。

風や人間の活動によって彼らの生息範囲は広がり続けます。

侵入を防ぐためには、これらの経路を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

自然界の移動手段

アブラムシは自然界での移動手段を持っており、その主な手段は風を利用した移動です。

小型で軽量な体は、風に乗って長距離を移動することができ、これにより彼らは新しい食物源を発見しやすくなります。

また、植物の宿主範囲が広いため、さまざまな植物に寄生して繰り返し移動することができます。

これによって、自然環境におけるアブラムシの広がりを防ぐことは非常に難しいという課題があります。

人為的な拡散経路や風に乗った移動

人間の活動によるアブラムシの拡散も問題です。

特に農業や園芸では、植物の交換や販売時にアブラムシが付着して運ばれることが少なくありません。

このため、植物を移動させる地域間での検疫とチェックが非常に重要です。

一方、彼らは風に乗ることでも距離を移動し、自然災害の際に予期せぬ移動を起こすこともあります。

このような自然および人為的な移動経路により、アブラムシはその活動域を広げています。

輸入品や園芸植物による拡散

アブラムシは輸入品や園芸植物を通じて新しい地域に侵入することがあります。

国際流通が盛んになる中、野菜や果物、苗木に付着したアブラムシが国境を越えて運ばれるケースが報告されています。

これを防ぐためには、輸入品の検査と検疫を徹底し、輸入国と輸出国との間の情報共有が重要です。

また、園芸植物の販売時にも注意が必要であり、アブラムシの付着を確認する手順を徹底することが求められます。

まとめ

アブラムシは風や人間の活動を通じて、気づかぬうちに私たちの庭やベランダに侵入してきます。

その驚異的な繁殖力もあって、放置すればあっという間に被害が広がってしまいます。

今回ご紹介した侵入経路や増殖のしくみを理解することで、早期発見と予防が可能になります。

植物を元気に育てるためにも、日常的な観察と簡単な対策から始めてみましょう!

808シティ株式会社 代表取締役社長

足立雅也

大手害虫駆除業者で様々な害虫駆除を体得し、その技術を競う全国大会で優勝実績を持つ。

現場で作業にとどまらず、関連する協会や学会の役員を務めるなど、業界活動にも意欲的で、数々の講義・講演を行っている。

関連記事

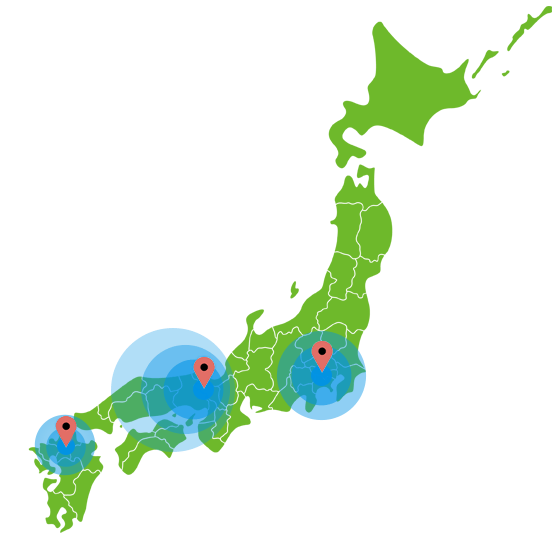

area対応エリア

東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から、

大阪を中心とした関西圏など、広域にわたって対応しております。

どの地域の方も、まずはご相談ください。

関東圏

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨

関西圏

広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、和歌山

九州圏

福岡、佐賀、大分、長崎

現地調査・無料見積のご依頼・ご相談

tel.03-6417-1153受付時間 9:00-18:00